Pour les uns c’est la bouche de métro, pour d’autres c’est le rendez-vous à la porte d’Auteuil, pour d’autres encore c’est un morceau de mur ou de virage qui lui rappelle un PSG-Bucarest englouti, un PSG-Galatasaray en compagnie d’un absent. Chacun porte en lui un bout de ce stade impossible qui, chose unique dans l’histoire du football, s’est construit en même temps que son club.

Le 15 avril 2019, le cœur de Paris s’est arrêté quand à 18h50 les plus attentifs ont deviné que quelque chose n’allait pas, tout là haut sous la flèche, juste au-dessus de son chœur. Notre-Dame était en flamme.

Non, c’est impossible. Notre-Dame résiste au temps, aux révolutions, aux restaurations. Notre-Dame doit pouvoir aussi résister au feu. D’ailleurs si nous nous sommes tous retrouvés à ses pieds c’était pour guetter le moment où la flamme, fatiguée de vains assauts, allait se résoudre enfin au même culte que nous. Le feu ne pouvait rien contre l’éternité, rien contre une telle beauté. Voilà pourquoi, en tout cas dans les premières minutes, juste avant qu’un nuage épais ne se forme au-dessus de la flèche déjà fragile, on avait cru que tout cela était faux. Non, Notre-Dame, vous ne pouvez pas brûler, vous ne pouvez pas disparaître avant nous. Nos yeux mentent. Notre-Dame, réveillez-vous. Notre-Dame, ne nous abandonnez pas. Pas maintenant.

Et puis, ensuite, un silence entrecoupé de bruits déchirants. Quelques fidèles qui craquent, la charpente qui s’effondre. Alors pour ne pas avoir à souffrir à notre tour, on regarde le feu sans rien dire. Sans même oser y penser. On envie le pyromane. Les malades du feu connaissent bien la force d’attraction de la flamme. Dans la foule on entendit, vers 19h15, les premiers sanglots. C’est curieux comme un amoncellement harmonieux de quelques pierres peut créer de fidélité et de tendresse. Pourquoi autant de larmes ? Pourquoi autant de douleur quand vers 22h nous avons vu les images du chœur incandescent de Notre-Dame ?

Être parisien est une idée abstraite. Pas besoin d’être né dans cette ville pour s’en réclamer. Pas besoin de pédigrée pour la conquérir. La capitale est une représentation à taille urbaine de l’ambition et de la volonté d’atteindre un au-delà de soi, une idée plus grande de sa propre vie. Et, dans le panorama de cette ville toujours en projet, toujours en partance, quelques flèches pointent. Notre-Dame est le kilomètre 0 de toutes nos existences. Et ce n’est pas trop de dire que les pierres sont vivantes quand elle passent autant de temps à nous réconforter.

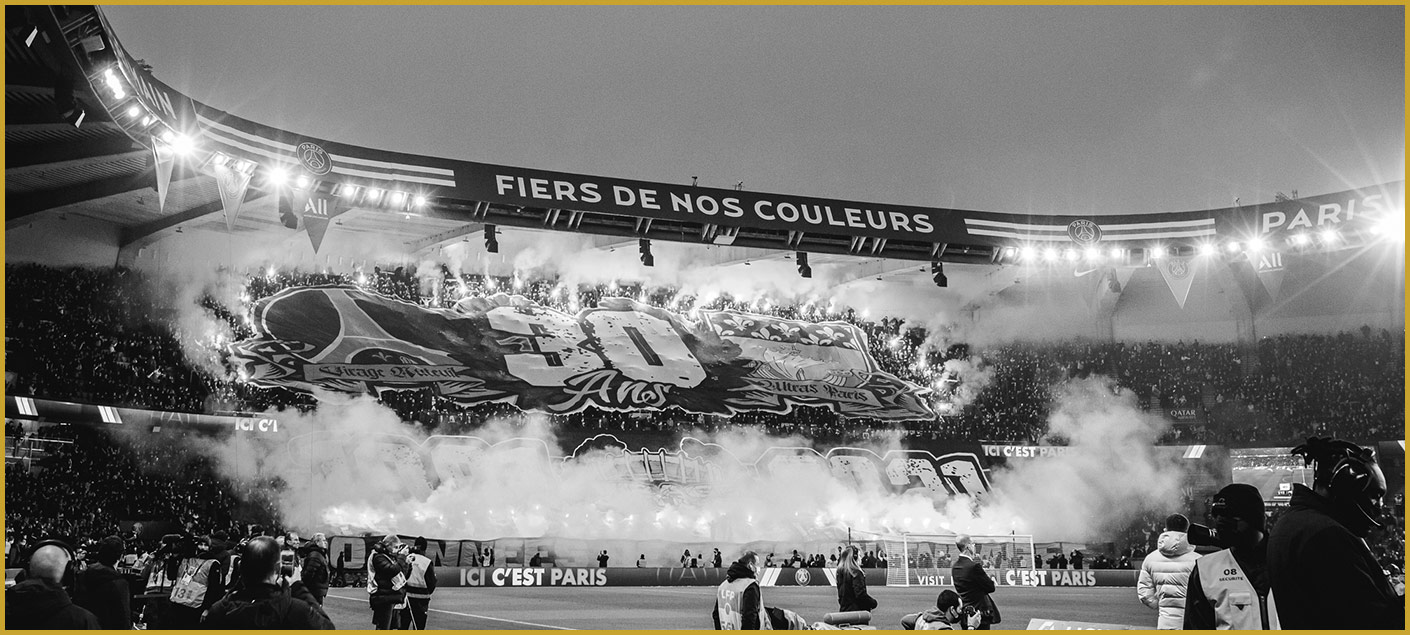

le Parc, parce qu’il est notre refuge

Dans nos paysages intimes il y a trois repères indéfectibles dont on espère que jamais ils ne s’effondreront avant nous: Notre-Dame parce qu’elle est notre cœur, la Tour Eiffel parce qu’elle est notre blason et le troisième bien sûr, le Parc des Princes, parce qu’il est notre refuge. En 2019, il faut le dire clairement, nous avons (presque) perdu deux repères : Notre-Dame qui a souffert l’incendie le plus grave de son histoire, le 15 avril et Roger Taillibert, l’architecte du Parc des Princes, qui est mort le 3 octobre. Sombre année pour les bâtisseurs de cathédrales.

Si un jour de 1968, François Missoffe, ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement Pompidou et du Général de Gaulle, convoque ce jeune homme ambitieux, c’est qu’il a une idée derrière la tête. La France, pays le plus jeune d’Europe, vient de découvrir, à la faveur des Jeux Olympiques de Mexico, l’incroyable potentiel médiatique et politique du sport et des événements sportifs. La bonne tenue des athlètes français ayant rattrapé tant bien que mal les résultats catastrophiques enregistrés aux Jeux de Rome et Tokyo, les équipements sportifs sortent de terre un peu partout en France. Missoffe, entourés de quelques ingénieurs des Ponts-et-chaussés et de responsables des équipements, souhaite la bienvenue à son visiteur.

— Mon cher Roger, c’est à vous aussi que l’on doit nos excellents résultats aux Jeux de Mexico. L’idée du Général de construire un centre de préparation en altitude alliée à votre ingéniosité à construire Font-Romeu, à 2000 mètre d’altitudes, tout cela a contribué à la grandeur de la France. Quinze médailles, avouez que c’est inespéré…

— Je vous remercie Monsieur le Ministre, c’est un grand honneur pour moi de mettre mes compétences au service du sport français. L’architecture n’est rien sans les hommes qui l’habitent, vous le savez. Elle doit pouvoir contribuer à leur réalisation grâce au sport.

— A ce sujet, cher ami, le Général me demande de vous transmettre une demande particulière. Nous aimerions vous commander un stade.

— Un stade, monsieur le ministre ?

— Oui, un stade de football à l’Ouest de Paris. Mais cette fois-ci la contrainte n’est pas l’altitude ou la célérité (même si bien sûr le plus tôt sera le mieux) mais, vous l’avez compris, la géographie. Le vieux Parc des Princes est vétuste. Nous allons le démolir. Mais la loi Borotrat nous contraint à reconstruire un nouveau lieu de sport sur le même emplacement. Et, problème de taille, sur ces même petits quatre hectares, le Général voudrait un stade capable d’accueillir au moins 50.000 personnes sans dévier le tracé ni interrompre le trafic du futur boulevard périphérique.

Roger Taillibert garde le silence et prend un air pénétré. Jamais en Europe un stade n’avait été construit au-dessus d’une autoroute urbaine, à quelques mètres de façades centenaires.

— Nous avons déjà fait quelques études avec des structures métalliques mais pour des raisons que je n’ai pas besoin de vous expliquer, nous ne trouvons pas ces propositions satisfaisantes, reprit le ministre.

Taillibert, 42 ans à l’époque, n’en est pas à sa première infrastructure sportive. Le bâtisseur a déjà à son actif une impressionnante liste d’enceintes : la piscine de Deauville, la piscine Roger Le Gall dans le XIIème arrondissement, le centre de rééducation motrice de Montrodat, et le centre national d’entraînement en altitude Marceau-Crespin à Font-Romeu, donc.

— Dans combien de temps souhaitez-vous ce projet ?

— Officiellement il s’agit d’une rénovation, pas d’une construction nouvelle. Il n’y aura donc pas de concours. Je dois soumettre quelque chose au Général dans deux mois. Je vous fait confiance pour respecter les délais.

Comment construire une enceinte si grande dans un si petit espace ? Pour mieux se faire l’œil aux dimensions et à la vitalité de ce genre d’enceintes, l’homme voyage alors à Barcelone pour voir le Camp Nou, à Madrid voir le Santiago-Bernabeu, en Allemagne, aussi, pour en visiter d’autres. Mais à chaque fois c’est la même déception. Ces stades profitent de terrains beaucoup plus vastes que le Parc des Princes pour installer leurs structure de béton et leurs fondations. L’architecture sportive de l’époque ne propose aucune solution satisfaisante à l’énigme de l’exiguïté. A Madrid comme à Barcelone, c’est la ville qui s’est construite autour d’un stade. A Paris, c’est l’inverse : un stade de 50.000 places doit s’installer à l’intérieur d’une ville déjà construite. Autant faire entrer un éléphant dans un magasin d’antiques porcelaines. Comment s’y prendre ?

D’abord, changer de méthode. Plutôt que de chercher des modèles à l’extérieur, Taillibert plonge à l’intérieur de ses souvenirs de footballeur-architecte « jeune, j’ai été capitaine d’une équipe de football et j’ai continué à jouer pendant mes études universitaires. » Monté à Paris pour ses études aux beaux-arts, Taillibert jouera à Colombes « À Paris, pour jouer au football à l’époque il n’y avait que ça ». Quand on a grandi à Châtres-sur-Cher, à quelques kilomètres des Châteaux de la Loire, on s’y connaît en terrains verts et en football sauvage. Pendant dans toute sa carrière Taillibert saura s’en souvenir. En particulier lors de la conception de son dernier chef-d’œuvre en 2003, l’Aspire Academy à Doha. Dans toute son œuvre transpire la même obsession de la vitalité, le refus inextricable de l’architecture « en savonette », comme il la pourfendait, c’est-à-dire ces constructions aux lignes orthogonales héritées de l’école du Bauhaus très en vogue dans les années soixante en Europe. Les immeubles n’avait plus de façade, les stades n’avaient d’autre fonction que d’abriter les hommes de la pluie, jamais de leur parler ni de les émouvoir. Le monde fonctionnel était devenu inerte. Le travail de Taillibert, on l’a compris, c’est aussi une quête artistique et philosophique sur la place du sport dans la société.

C’est d’abord la richesse d’un stade

Taillibert refusera donc ce culte de l’inerte ligne droite pour lui préférer la vitalité de la courbe « je ne crois pas à la ligne droite faite pour le rangement. La courbe, c’est le dynamisme. C’est aussi un peu de la sculpture, il y passe de l’énergie… » Ce qui rend un stade inoubliable, selon lui, c’est le dynamisme de la forme, sa capacité à transmettre et à produire de la joie. Plus que géographiques, les contraintes de Taillibert pour le nouveau Parc des Princes seront donc sensorielles.

Car un stade qui vit ce n’est pas un bâtiment comme un autre. Ce sont des images et du bruit. « L’idée de départ était d’avoir un lieu mythique du sport. De cette idée, j’ai repris le plan en ellipse des arènes antiques. D’un point de vue acoustique, ce plan bénéficie de la meilleure conversion des chants, des bruits et de la musique. Ce plan permet ainsi de générer une réaction humaine en chaîne permanente. Rien ne sort, le son tourne et ne s’échappe jamais. On le sent quand on est dans ce stade. La visibilité est aussi fondamentale. »

En 2014, à presque 90 ans, le bâtisseur devenu taciturne mais toujours fidèle se rendait encore très régulièrement au Parc des Princes pour y contempler les sourires et les yeux admiratifs de ses voisins de tribune « quand les sportifs entrent sur la pelouse, que vous entendez les noms dans les micros, quelque chose se trame dans l’esprit des gens. Toute la semaine, ils ont pensé à ce moment. Ils en passeront une autre à raconter ce qu’ils ont vécu dans cet endroit. Il se passe quelque chose dans ce stade de l’ordre de la religion. Une relation humaine se crée entre des gens qui viennent voir une attraction et vont la faire vivre socialement au moins encore une ou deux semaines de plus. Voilà pourquoi la force d’un club, c’est d’abord la richesse d’un stade. »

Mais comment faire tenir autant de joie dans un espace si exigu ? Ne trouvant dans aucune enceinte de l’époque de quoi répondre à ce problème, Taillibert se tournera donc vers une autre conception de l’équipement public, celle qui avait fait la célébrité de l’ingénieur français Freyssinet et avait permis notamment de construire le Pont d’Oléron. Et, quand on regarde aujourd’hui le Parc, c’est indéniable. Il y a quelque chose de la légèreté d’un viaduc qu’on aurait suspendu par-dessus le périphérique. Rien n’est rectiligne dans son plan. Chacun des cinquante portiques comporte un pilier et une console supérieure. La hauteur des piliers varie de 25 à 34 mètres et le porte à-faux des consoles de 32 à 45 mètres, ce qui détermine le mouvement ondulatoire de la couverture. Tout bouge dans ce stade. Rien n’est mort.

Mais sa plus grande originalité est invisible aux yeux. Elle tient en une technique révolutionnaire qui permettra de faire vivre la structure de l’intérieur et au rythme de ses visiteurs : la pré-contrainte croisée. Si le vocabulaire semble obscure au néophyte, l’idée est pourtant claire : plutôt que de faire tenir ce stade sur de lourdes colonnes de béton, c’est le stade qui se soutiendra lui-même grâce à la technique inventée par Freyssinet qui révolutionnera l’industrie du bâtiment d’après-guerre: exit le béton armé (trop fragile et trop contraignant) mieux valait tendre d’immenses câbles autour desquels le béton viendrait se lover. Les bâtiments tiendraient donc par la seule force de la tension et non plus seulement grâce à la gravité.

Le stade, finalement inauguré en 1972, porte son toit et ses tribunes comme on suspendrait des élastiques au ciel pour mieux y grimper. L’un à la verticale du pilier et l’autre à l’horizontale pour soutenir le toit en porte-à-faux. Ces sortes de voûtes gothiques inversées soutiendront les tribunes et le toit sans qu’un mètre de terrain supplémentaire ne soit nécessaire, sans qu’un seul pilier ne vienne gâcher la visibilité (aucun spectateur à moins de cinquante mètres du terrain), seconde condition essentielle à l’architecture sportive selon Taillibert. En-dessous, un boulevard le traversera de part en part. A l’intérieur, débarrassés de ses murs et de ses colonnes, les hommes pourront y circuler librement « Le stade doit donc démontrer une très grande capacité de circuler vite. C’est une ville temporaire, mais en mouvement, selon des critères de sécurité qui influencent sa conception architecturale. (…) Cet opéra du football est bien un grand théâtre où action, sensibilité, émotion font vibrer tous les spectateurs. Ceux-ci s’introduisent dans l’action. Le confort en sera donc un déterminant complémentaire et indispensable. »

Quelques années avant de faire ses adieux au monde physique, couvert de récompenses et d’honneurs, Roger Taillibert reviendra sans relâche sur ces quatre années passées à imaginer un stade inimaginable. Toujours il évoquera son amour du sport et sa conception vitaliste de l’architecture. Les stades n’étaient pas pour lui des enceintes inertes et provisoires mais des monuments à la gloire des sportifs et à l’intelligence humaine. « Le sport a grandi à travers le monde. Il occupe la planète entière. Des stades improvisés sur des champs où l’herbe a été tondue, le dessin des limites de jeu, tout cela a évolué. Le sport a envahi la jeunesse du monde entier. Les stades parlent. C’est ainsi que venant de ma Sologne comme joueur dans l’équipe de mon village, puis de mon lycée, je pus constater que les enfants à Castres, à Nice, à Cannes ou à Toulouse connaissaient le nom du Parc des Princes. C’est une joie pour moi de voir que le club résident a très bien utilisé un monument que j’ai créé seul en regardant le monde de demain, où l’avenir m’a emmené. Ce sera probablement une des plus belles richesses que ces rencontres qui ont émaillé ma vie. »

Les pierres aussi peuvent pleurer

Quand tous les clubs du monde préexistent à leur stade, à Paris, c’est tout le contraire. C’est le monument lui-même qui a accouché du club qui l’habite. Telle est la raison secrète d’un tel attachement. Aucun club au monde (à part peut-être Anfield et Liverpool) n’est à ce point attaché à son enceinte parce qu’aucun club au monde n’a jamais fait à ce point corps avec sa matrice de béton. Taillibert voulait faire de cette enceinte une structure vivante accompagnant de ses chants et de ses souvenirs la marche d’un club qui n’avait pas le passé de certains mais l’ambition conjuguée de tous les autres. Ce qu’il y a de commun entre le Parc et Notre-dame c’est donc la façon d’être ouvert aux prières de ses fidèles et de rendre vivant ce qui semblait pourtant inerte. Tout dans les grands constructions des hommes rappelle l’idée profonde de Taillibert : les stades parlent.

« Ma volonté, c’est de construire, de rassembler les hommes pour un destin futur, de créer de la beauté. (…) Investir, oui, mais créer pour la curiosité de la jeunesse. » Pour les uns c’est la bouche de métro, pour d’autres c’est le rendez-vous à la porte d’Auteuil, pour d’autres encore c’est un morceau de mur ou de virage qui leur rappelle un PSG-Bucarest englouti, un PSG-Galatasaray en compagnie d’un absent. Chacun porte en lui un morceau de cette assemblée qui a mis le spectateur au centre du bruit et de l’action. Mais tous partagent une même adoration pour des tribunes qui ont l’air de respirer à notre rythme quand on les gravit patiemment. Ce n’est pas le plus grand. Non. Ce n’est pas le plus clinquant de tous. Non plus. Mais il a quelque chose que les autres n’ont pas. Le Parc des Princes vit. Il est l’œuvre immortelle d’un père à la grandiose postérité. Ceux qui ont vu brûler Notre-Dame comprendront. Les pierres aussi peuvent pleurer.

Sources :

> Entretien avec l’auteur réalisé le 11/03/2014

« Bâtir l’avenir », Entretien avec Roger Taillibert, propos recueillis par Pascal Boniface, par Samuel Carcanague, Armand Colin | « Revue internationale et stratégique » 2014/3 n° 95 | pages 7 à 16

> Orlandini Alain, Roger Taillibert, architecte, Somogy Editions d’art, Paris 2008

13 réflexions au sujet de « Notre Parc de Paris »